Кто знает, сколько гениальных умов рассеяно по нашей большой России, которые не могут в силу сложившихся обстоятельств проявить себя в науке и творчестве? Сколько физиков, математиков, художников, писателей и т.д. могли бы удивить мир своими достижениями, открытиями, произведениями, если бы, находясь в состоянии физической слабости, могли продолжать работать с помощью специальной техники? Остается только догадываться…

Социализация человека начинается практически с его первых шагов. С раннего детства мы пытаемся узнать свое место в жизни, учимся строить отношения с окружающими; познаем, запоминаем, практикуем. Эта способность учиться и есть одна из самых уникальных особенностей, присущих человеку.

Образование – это процесс усвоения и применения полученных знаний в реальной жизни, на практике. Это совокупность убеждений, навыков и опыта, которые формируют и представляют облик самого человека. Образование – историческое явление, путь передачи и накопления духовной культуры человечества. И на службу образования поставлены различные институты: семья, школа, вузы и т.д. Образование является предметом изучения ряда наук: педагогики, психологии, философии, истории, экономики, социологии. Каждая из них исследует ту область, которая ей в большей мере интересна. Однако любая из этих наук учитывает то, что сделано в смежной области знаний, и это помогает увидеть как достижения, так и проблемы образования более полно.

Например, социальная психология рассматривает человека в качестве субъекта учебной деятельности в рамках образования как социальной организации. Она занята тем, чтобы достичь в организации образования отражения интересов человека, чтобы законы и социальные технологии лежали в основе организации учебной деятельности, чтобы система образования способствовала развитию человека, его нормальному социальному функционированию и адаптации.

Педагогика же понимает под образованием процесс и результат овладения системой научных знаний и познавательных умений, навыков и формирование на их основе мировоззрения, нравственности и личных качеств, развитие творческих сил и способностей личности.

Социологию интересует социальная сторона образования. Как благодаря образованию человек включается в социальные группы, занимает определенные позиции в социальной структуре общества, осваивает и выполняет разнообразные роли в общественной жизни. Воспитываемый в обществе человек зависим от него. Поведение каждого обуславливается и контролируется социальной средой посредством тех культурных накоплений, к которым относится язык общения, социальные институты, традиции, обычаи и т.д.

В ходе учебно-воспитательного процесса создается возможность сохранить и умножить культурные накопления общества. Образование выступает историко-культурным феноменом менталитета общества, его сознания. Оно выявляет и развивает творческие способности для последовательной передачи накопленных знаний, умений, культурного наследия разных поколений.

В нашей стране жила замечательная женщина, жизненный подвиг которой равен подвигу Н. Островского. Это слепоглухонемая О.И. Скороходова. В детстве она заболела и полностью потеряла зрение, а потом слух. Девочке повезло: в десятилетнем возрасте она попала в школу-клинику, которую организовал ученый И.А. Соколянский. С помощью специальных методов, используя специальный алфавит и рельефно-точечный пальцевой шрифт (шрифт Брайля), самоотверженные педагоги вырвали Олю из черного безмолвия.

Она стала грамотным человеком, писала стихи, создала уникальную книгу «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир», которая переведена на многие языки и удостоена премии К.Д. Ушинского. На каждой странице этой книги мы находим интереснейшие данные о том, как сохранившиеся органы чувств в какой-то мере заменяют слух и зрение. Но главный урок книги все же не в установлении тех или иных отдельных психофизиологических закономерностей. Компенсация здесь прежде всего личностная. Именно об этом писал М. Горький в одном из писем О.И. Скороходовой: «…вспоминаю вас как символ энергии, которая не может не проявить себя активно даже и тогда, когда она физически ограничена».

Нетрудно догадаться, как сложилась бы жизнь этой выдающейся женщины, если бы на ее жизненном пути не встретились педагоги, которые смогли увидеть в ней человека и помочь раскрыться богатой красоте ее внутреннего мира.

Потеря зрения и слуха делает судьбу людей особенно тяжелой, появляется ощущение личной катастрофы, ненужности обществу. И здесь помочь человеку раскрыться, осознать свою значимость – непросто. Одного таланта преподавателя мало. Мало умения передать знания (хотя в случае обучения слепоглухонемого это уже огромное достижение). Нужно самому обладать богатой душой и личной убежденностью в ценности человеческой жизни.

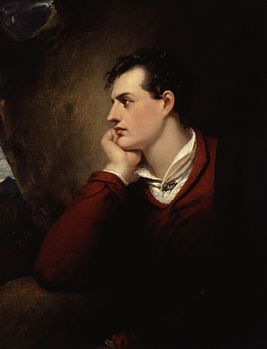

Джордж Гордон Байрон отличался рано пробудившимся чувством одиночества и собственной чужеродности окружающему миру. Байрон с детства был болен. Роковая оплошность акушера при родах привела к параличу ноги. Когда он подрос, врачи назначили болезненное лечение, которое не принесло никаких результатов. Байрон не терпел танцев, но обожал верховую езду, приносившую ему обманчивое ощущение полного здоровья. Однажды в доме Мэри Хэворт он случайно услышал, как его любимая говорила своей воспитательнице: «Ты думаешь, мне очень нужен этот хромой мальчик?!»

Байрон был легендой своего времени и остается таковым в наше время. Романтик, однако, в отличие от своих собратьев по перу, его романтизм был окрашен в более прагматичные тона, поскольку поэт придерживался несколько иных взглядов на ту непреодолимую пропасть, которая разделяет наши идеалы и реальность.

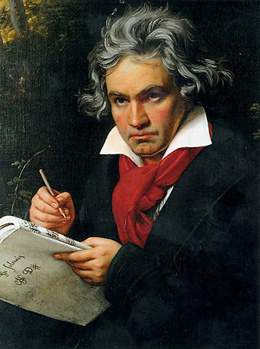

Невозможно без глубокого волнения читать признания оглохшего Бетховена. Вот отрывок из его «Тейли-генштадсткого завещания»:

«О люди, вы, которые меня ославили и сами считаете меня озлобленным, сумасшедшим или человеконенавистником, о, как вы несправедливы! Вы не знаете той скрытой причины, по которой я кажусь вам таким. По природе пылкий и деятельный, даже не чуждый светских развлечений, я еще юношей вынужден был отказаться от людского общества и вести одинокую жизнь. Если иной раз я и пытался преодолеть это, каким жестоким испытанием было для меня всякий раз новое подтверждение моего увечья. И мне невозможно было сказать людям: «Говорите со мной громче, кричите, потому что я глухой!..» Простите же меня за то, что я вынужден сторониться всех, меж тем как мне хотелось бы быть среди вас. Мое несчастье для меня тем мучительнее, что я из-за него остаюсь непризнанным. Мне не дано находить вдохновение в обществе людей, в тонкой беседе, во взаимной откровенности. Один, совершенно один!.. Я должен жить, как отверженный. Едва только я попадаю в какое-нибудь общество, как меня охватывает чувство мучительного страха, я боюсь себя выдать, боюсь, что люди заметят мое несчастье».

Жизнь Байрона и Бетховена не выявляет подвига преподавателей и окружавших их людей, их судьбы скорее говорят о великой силе творчества, благодаря которой они смогли реализовать себя. Эти примеры приведены лишь для того, чтобы подчеркнуть значимость и актуальность такой проблемы, как образование людей с особенностями физических данных. До тех пор, пока мы будем считать их ущербными и ненужными обществу, ущербным будет оставаться наше образование.

Образование связано со всеми сферами общественной жизни. Реализуется эта связь непосредственно через личность, вовлеченную в экономические, политические, культурные и иные социальные связи. Многообразие сфер деятельности в жизни общества может указать на производство как материальной, так и духовной продукции. Однако система образования тем и уникальна, что ее цели и функции направлены не на производство какой-либо продукции или оказания услуг, но на формирование и воспитание самой личности, благодаря которой и возможны в дальнейшем осуществление различных услуг, деятельности и производства. Образование затрагивает самого человека, воздействуя на его интеллектуальное, нравственное, культурное и физическое развитие.

Любая наука развивается в соответствии с определенной концепцией и методами изучения. Есть как бы сущность, схема развития знаний. В ней используются достижения прежних поколений, и пополняется она открытиями новых. Если говорить об образовании, то качественное образование невозможно без некой основы или ориентиров. Списка предметов, по которым можно передать человеку знания, явно не достаточно для социализации и адаптации в современном обществе. Кроме определенных знаний, в различных областях науки и профессиональных навыков, нужны личностные качества, чтобы достичь положительных результатов и полноценно выразить себя в жизни.

К примеру, маленький мальчик приходит в школу. Учителя ему преподают все необходимые дисциплины. Но наряду с этим, он сталкивается с насмешками одноклассников, непониманием некоторых преподавателей, а дома наказывают родители. Пропадает интерес к любимой математике и т.д. Возникает вопрос: а зачем вообще мне все это надо? Вот здесь и видится мне место для проявления призвания педагога – не только научить математике, например, а помочь увидеть цель ее дальнейшего применения в жизни, если это соответствует раскрытию внутренних способностей ученика. А проявление, раскрытие способностей на практике требует также и определенных качеств, которые неразрывно связанны с мировоззрением человека.

Конечно, не каждый призван стать ученым с большим именем, но каждый призван оправдать и подтвердить своей жизнью звание человека.

«Таково само бытие в его становлении и разрушении, включающее человека как сущее, осознающее мир и самого себя и потому способное изменить бытие, бесконечно выйти за его пределы. Таков человек как часть бытия, как единичное существо, сохраняющее свою единичность и поднимающееся до всеобщности.

Отсюда утверждение бытия человека как бытия все более высокого плана, все большего внутреннего богатства, возникающего из бесконечно многообразного и глубокого отношения человека к миру и другим людям, – вот основа основ.

Смысл человеческой жизни – быть источником света и тепла для других людей. Быть сознанием Вселенной и совестью человечества. Быть центром превращения стихийных сил в силы сознательные. Быть преобразователем жизни, выкорчевывать из нее всякую скверну и непрерывно совершенствовать жизнь» (Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира).

Поэтому, как бы высоко и сложно это не звучало, образование должно иметь под собой культурно-нравственную основу, духовные ценности, в соответствии с которыми будет возможно воспитание и взращивание личности.